Una di queste mattine, davanti alla chiesa del mio paese, mi sento chiamare, non avendo, non avendo conosciuto la signora per la testa ben protetta dal freddo. Mi si avvicina e scusandomi nel non averla individuata subito, mi dice sorridendo: «Buongiorno. È tramontana oggi! Mi ricordo quando andavamo nei campi a prelevare i cavoli. Era freddo ma dovevamo andare. Lo sa che in questa settimana, il 17 gennaio, ricorre la festa di Sant’Antonio abate, il protettore degli animali? Mi dica, c’è ancora la pittura nella nostra bella stalla di Sant’Antonio? Il mio Nello ci teneva tanto a tenerla sempre ben pulita dal fiato delle bestie e dalla polvere del fieno. La pitturò il mio bambino con il carbone, salendo sulla mangiatoia quando la “mancina” (il nome della bestia preso dalla posizione in cui veniva attaccata al giovo per la lavorazione del terreno) era nei campi. Mi ricordo che era bella! Anche la maestra, invitata da noi, non voleva credere a questa creazione di mio figlio Mario. Non avevamo tutto quello che oggi abbiamo, ma una cosa molto forte per tutti noi contadini l’avevamo: “la solidarietà” tra noi contadini». «Certo che c’è ancora, signora Giuseppina. Mia figlia l’ha ripresa con le matite a cera e molta gente ancora si sofferma a guardarla. La manterremo sempre bella e lucente come il signor Nello la proteggeva», ho risposto con emozione nel ricordo di questa anziana signora.

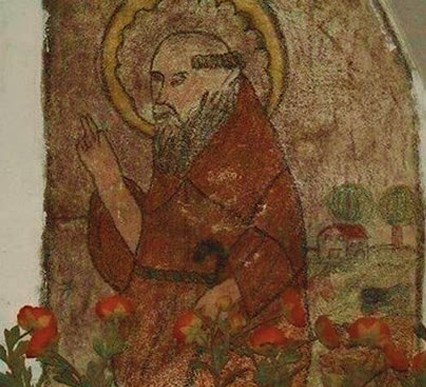

Mi lascio guidare da un libro: «Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte» di James Hall, storico dell’arte, per capire ancora di più gli aspetti salienti, spirituali ed umani, di questo santo che ancora oggi attrae e ci spinge nell’amare gli animali in special modo quelli domestici. Sant’Antonio è nato in Egitto, figlio di agiati agricoltori cristiani. Alla morte dei genitori donò tutti i suoi possedimenti ai poveri e decise di condurre una vita solitaria, in preghiera. È considerato l’iniziatore del U monachesimo e si dedicò ad aiutare i sofferenti, attraverso le cure del momento, le liberazioni del demonio e guarigioni in particolare dall’epidemia di quella malattia che prese il nome di «fuoco di Sant’Antonio». L’iconografia nell’arte di questo santo è interessante, poiché attraverso di essa, possiamo riconoscerlo immediatamente. Nel periodo medievale fu l’opera dell’ordine degli Ospedalieri Antoniani, che ne consacrò il culto e gli aspetti iconografici più caratteristici: il santo è ritratto ormai avanti negli anni, mentre cammina con solennità, scuotendo un campanello (come facevano appunto gli Antoniani), in compagnia di un maiale animale dal quale essi ricavavano il grasso per preparare emollienti da spalmare sulle piaghe). Il bastone da pellegrino termina spesso con una croce a forma di tau che gli Antoniani portavano cucita sul loro abito. Secondo altre fonti il bastone potrebbe rappresentare semplicemente una stampella, come emblema del dovere del monaco medievale di aiutare gli zoppi e gli infermi. Quanto al campanello, nel secolo XVII, i maiali appartenenti agli Ospedalieri di Sant’Antonio godevano di speciali diritti di pascolo ed erano appunto contraddistinti dal campanello, che secondo alcuni poteva essere comunemente usato per cacciare gli spiriti maligni e potrebbe alludere alle tentazioni di Sant’Antonio.

Nei nostri tempi l’immagine del santo compare anche su numerosi oggetti e manufatti del mondo contadino, come i carri ed altri strumenti del lavoro nei campi.

Quando le nostre stalle erano piene di bestiame vi era la benedizione degli animali , che durante la giornata del 17 gennaio venivano abbondantemente rifocillati e sottoposti ad un’accurata pulizia. Non venivano impiegati nei trasporti, per il lavoro nei campi, e neppure vegliati durante la notte, in quanto si diceva che acquistassero la parola e chiunque si fosse trovato ad ascoltarli sarebbe andato incontro alla morte. Si dice inoltre che il santo sia anche patrono dei fabbri e dei maniscalchi, i quali il 17 gennaio non lavoravano per evitare di accendere il fuoco di cui il santo era ritenuto essere «unico custode da quando lo prese al demonio per darlo agli uomini». Legati sempre al culto del fuoco erano anche i grandi falò, che consentivano ai contadini, a seconda della durata del rogo, di formulare pronostici per la stagione agricola.

Oggi benediciamo nelle nostre chiese i nostri cari amici domestici a 4 zampe, cani e gatti, lasciando nel ricordo, per tutti coloro che li hanno conosciuti, le mucche, i bovini che hanno aiutato l’uomo a coltivare la terra. La signora Giuseppina, prima di salutarci, mi dice: «Lei era ancora un bambino, e non ricorda. Noi in casa accendevamo il 17 gennaio, una candela davanti al santino di Sant’Antonio e pregavamo che ci mantenesse il bestiame in ottima salute: era la nostra forza per il lavoro nei campi. Così anche oggi vado in chiesa ed accendo una candela al Santo. Il mio Nello sarà veramente felice».

Credo che il persistere di queste credenze popolari infonde nella nostra terra grande potere ed energia, oltre a continuare a proteggerla.