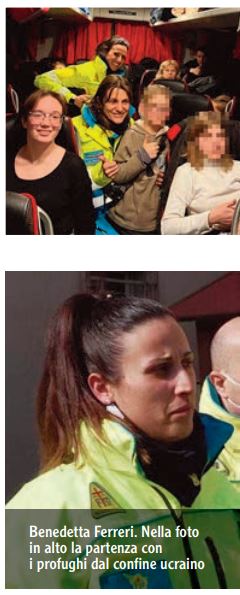

Quattro volontarie della Misericordia hanno raggiunto il confine ucraino con la Polonia per portare in salvo 14 bambini in fuga da una casa famiglia bombardata. Il racconto di una di loro: Benedetta Ferreri di San Miniato.

«Benedetta, ci sono cinquanta bambini profughi provenienti da un orfanotrofio ucraino che dovremmo andare a prendere al confine polacco, puoi partire domani?». Queste le parole rivolte a brucia pelo da Gianluca Staderini, direttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, a Benedetta Ferreri, 31 anni, volontaria della Misericordia di San Miniato.

La storia dell’accoglienza di questi bambini ucraini (rivelatisi poi essere quattordici e non cinquanta) era stata raccontata nello scorso numero di Toscana Oggi da Laura Nocentini. Questa settimana abbiamo contattato la Ferreri per farci raccontare in prima persona le sue impressioni dopo questa esperienza.

La prima cosa che le chiedo è relativa a ciò che ha pensato quando si è sentita avanzare quella richiesta apparentemente così temeraria. Sorride e mi risponde con sicurezza: «Il mio è stato un sì deciso. In quel momento non c’era tempo di pensare, avevamo appena il tempo per organizzarci, prendere il necessario e partire per «andare ad accogliere i bambini».

Prendere in carico bambini in fuga da una guerra ingaggia un confronto personale con la dimensione del rischio, del proprio limite e con l’attitudine a farvi fronte. Le chiedo se ci sono stati momenti in cui ha avuto paura: «Certamente – mi dice -. In momenti di emergenza come quello le informazioni sono imprecise, nulla è certo o scontato. Nel viaggio verso Ciampino e in aereo sono arrivate le prime domande, le prime paure. “Cosa troveremo? Vedremo scenari di guerra? Vedremo la sofferenza delle persone? Sarò all’altezza di accogliere i bisogni di quei bambini di cui non conosco nulla, nemmeno l’età”. Direi che in quel momento la paura di non essere in grado di affrontare la situazione era predominante».

Avete raggiunto la cittadina polacca di Korczowa a poco più di due kilometri dal confine, con la città ucraina di Leopoli a meno di un’ora di macchina. Da lì avete visto o sentito la guerra?

Avete raggiunto la cittadina polacca di Korczowa a poco più di due kilometri dal confine, con la città ucraina di Leopoli a meno di un’ora di macchina. Da lì avete visto o sentito la guerra?

«Lì si è fermato il mondo. Come se fosse finito. Un’auto della polizia sulla carreggiata impediva la prosecuzione del viaggio e questo è stato per me il primo momento in cui ho toccato con mano il disagio della guerra, la limitazione della libertà. La guerra intesa come bombe, crolli, polvere, al confine non si vede. Ma si vede la disperazione delle persone costrette a lasciare tutto per non morire».

Poi Benedetta passa a raccontarmi l’incontro con i bambini: «Arrivati a Przemsyl – sempre in Polonia – in un centro commerciale adibito a centro accoglienza, alcuni pullman di linea facevano scendere profughi che avevano appena passato il confine dopo ore e chilometri di fila, per poi ripartire e andare a prenderne altri. Tra questi anche i “nostri” bambini e le nostre bambine, stanchissimi e con lo sguardo perso nel vuoto, accompagnati dalla responsabile della struttura e dalla signora Silvana che conoscendo l’italiano ci ha permesso di comunicare, rassicurandoli. Avendo poi in pullman ancora posti a disposizione abbiamo offerto a chiunque incontrassimo lì la possibilità di raggiungere l’Italia alla ricerca di protezione, ma non molti hanno accettato, solo quattro donne con i propri figli».

Rispetto a tutto quanto sta succedendo quali sentimenti portano con sé le persone in fuga?

«Nonostante la disperazione, il desiderio più grande è quello di tornare presto a casa propria, ritrovare mariti e figli lasciati in Ucraina per combattere; difatti preferiscono non allontanarsi molto e restare in Polonia in attesa che tutto questo disastro possa terminare».

Cosa manca maggiormente ai bambini che avete accompagnato in Italia e come vivono questa situazione?

«Ho avuto la possibilità di incontrare due realtà ben diverse. Ai bambini accompagnati dalle loro madri sicuramente manca il calore famigliare, il proprio “nido” – se vuoi – anche il vedere le loro madri serene, Ma si tratta di bambini che, pur nella guerra, una madre ce l’hanno. Diversa – molto diversa – è invece la situazione di coloro che sono fuggiti da un orfanotrofio. Bambini e adolescenti senza genitori. Ho osservato come a questi manchi la fiducia e l’affetto nell’adulto che accoglie e accompagna nel percorso di vita».

Rispetto all’incapacità di proteggere i bambini, soprattutto di fronte a un evento di portata smisurata come una guerra, ci si sente impotenti… le domando cosa la ferisca di più nel vedere lo smarrimento dei piccoli: «I piccoli ti stupiscono sempre – mi dice sciogliendosi di nuovo in sorriso -. Dopo anni di lavoro a contatto con i bambini ancora mi sento una sciocca quando li sottovaluto e penso invece a strategie particolari per aiutarli. In generale sono loro a guidarti, sono loro che ti accompagnano e che ti permettono di aiutarli».

Ascoltandola parlare dei bambini mi viene da farle una domanda che vorrebbe essere anche un’apertura alla speranza: i profughi come accolgono l’aiuto che offrite loro e quali frutti di bene vedi germinare dal vostro impegno?

«Per rispondere vorrei raccontarti un momento vissuto durante quei tre giorni. Siamo stati accolti la prima notte al monastero di Kalwaria Zebrzydowska, luogo di culto vissuto intensamente anche da papa Giovanni Paolo II, e oggi a disposizione di centinaia di profughi ucraini. Stavamo consegnando ai bambini che erano lì libri da colorare e pennarelli quando una donna ci ha fermati in lacrime ringraziandoci, dicendo che per il popolo ucraino siamo angeli pronti a salvarli dalla guerra. Myroslava, questo il nome della donna, ha scelto di raccontarci un po’ della sua storia, di quanto sia difficile partire con due figlie piccole e lasciare il figlio diciottenne e il marito in patria, di quanto dolore provoca rivedere i video realizzati dalla finestra della propria abitazione in cui si sentono sirene e boati. L’unica cosa che riusciva a dire è stata “This is my house, this is my street“ come a voler testimoniare che non si trattava delle scene di un film, ma della sua vita».

L’ultima domanda che le faccio è relativa a una sua eventuale disponibilità a riaffrontare un tour de force di tre giorni fino al confine ucraino per portare in salvo altre persone; mi risponde decisa, facendo balenare un impeto di generosità: «Se si dovesse presentare di nuovo questa evenienza, partirei senza alcuna esitazione».