Approfondimenti storico-artistici sulla Cattedrale

Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio Martire

La Cattedrale intitolata a Santa Maria Assunta e San Genesio presenta una maestosa facciata romanica, testimonianza delle sue antiche origini. Nata come chiesa del castello e denominata di Santa Maria in Sala, era la parrocchiale dei Vicari Imperiali al tempo di Federico I Barbarossa, affacciata su un vasto spiazzo delimitato da edifici di corte e di governo.

Il 24 aprile 1195, in una bolla di papa Celestino III data in Laterano, si fa per la prima volta menzione di una chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta, dipendente dall’antichissima pieve di San Genesio in Vico Wallari, presso cui risiedeva un vicario foraneo del vescovo di Lucca, Diocesi alla quale San Miniato apparteneva. È nel 1236 che, per la distanza dalla pieve di San Genesio, la chiesa ottenne il diritto di fonte battesimale e quello della sepoltura. Divenne, nel 1248, sede del pievano e del Capitolo, lì trasferitosi dall’antica pieve di San Genesio, rasa al suolo dopo la distruzione di Vico Wallari a opera dei Sanminiatesi e, a quello di Santa Maria, unì anche il titolo di San Genesio martire.

In origine, questa aveva pianta pressoché quadrata, di circa 18 metri per lato, ampliata alla fine del secolo XV fino all’accorpamento con il campanile (1495).

Nel 1369 la chiesa fu ridotta ad armeria entro un progetto che prevedeva la risistemazione dell’area della rocca con l’ampliamento del circuito delle mura, così da meglio fortificare il castello conquistato, mentre, il fonte battesimale veniva trasferito, nel 1378, nella chiesa dei Santi Giusto e Clemente, distrutta poi nel Cinquecento.

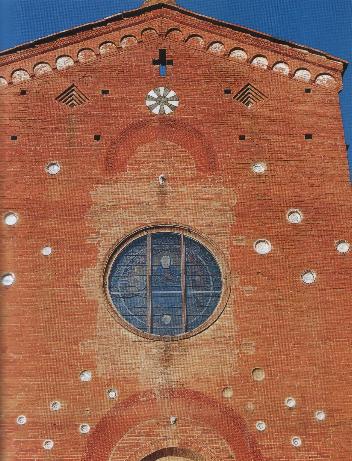

Le scodelle ceramiche sulla facciata della Cattedrale

Durante i soggiorni sanminiatesi dell’imperatore Enrico VI, dal 1184 al 1194, era stata portata a termine la torre campanaria, prima inserita nella cinta muraria e poi inglobata nella chiesa stessa. È infatti sotto Federico II (1220-1250) che la pieve assunse l’attuale volumetria: tre navate con transetto, campanile separato, ma in asse con la navata centrale. Furono inserite nella facciata 32 scodelle in ceramica, di cui 26 superstiti, con tipologia decorativa in cui prevalgono il blu cobalto e disegni essenzialmente geometrici, pur non mancando raffigurazioni di animali di provenienza arabo-ispanica o più probabilmente dall’Africa mediterranea, da centri quali Cartagine, in Tunisia. Riaperta al culto nel 1489 il vicario fiorentino Pier Vettori restituì la chiesa al clero locale e al popolo ampliandola, tanto da includere, tra il 1495 e il 1497, nella parte absidale, la torre campanaria nota con il nome di Torre di Matilde e già insignita del titolo di collegiata da papa Innocenzo VIII, il 10 agosto 1488 con la facoltà, concessa dal pontefice a 10 famiglie sanminiatesi, di erigere gli attuali dieci canonicati. Fu Pier Vettori, al termine dei lavori di restauro, della durata di ben 24 anni, a far aprire, nel 1518, i tre portali che arricchiscono tuttora la facciata della cattedrale. La nascita della Diocesi di San Miniato, avvenuta nel Concistoro del 5 dicembre 1622 con la bolla Pro excellenti, per volere di papa Gregorio XV, fece sì che l’edificio sacro più insigne della città, la collegiata di Santa Maria Assunta e San Genesio, assurgesse alla dignità di cattedrale, destinata, da quel momento, a frequenti opere di rinnovamento architettonico e decorativo. La nuova Diocesi era nata su diretta pressione della granduchessa di Toscana, Maria Maddalena d’Austria, con la separazione del suo territorio da quello dell’antica Diocesi di Lucca e dichiarata suffraganea di quella di Firenze grazie alle insistenze dell’arcivescovo Alessandro Marzi Medici, grande amico delle due granduchesse Maria Maddalena d’Austria e della suocera e coreggente, Cristina di Lorena. Attraverso il rito della presentazione del candidato alla cattedra sanminiatese, il Granduca era il vero elettore dei vescovi di San Miniato, come di quelli del suo granducato.

Da allora i vescovi, succedutisi sulla cattedra di San Genesio, hanno lasciato testimonianza di interventi più o meno felici sull’architettura e le decorazioni interne, fino all’ultimo restauro (1858-1861), che conferì al sacro edificio l’attuale aspetto, realizzato sotto il vescovo sanminiatese Francesco Maria dei marchesi Alli Maccarani, secondo il gusto del tempo e dietro impulso del proposto Giuseppe Conti. Innumerevoli sono stati i cantieri che, sotto i vari Vescovi, hanno impresso alla Cattedrale, di origine romanica e poi gotica, i caratteri più rilevanti delle diverse epoche, tanto da giustificare l’eclettismo stilistico che la distingue.

Anniversario della consacrazione è il 13 maggio, da quando il Vescovo Michele Carlo Visdomini Cortigiani (1683-1702) consacrò per l’ultima volta la Cattedrale nel 1685.

Aurelio Lomi: "Adorazione dei pastori"

Di particolare valore e significato, tra gli arredi sacri di cui è dotata la cattedrale, due sono quelli che testimoniano le antiche origini della chiesa: le due lastre di un pulpito del 1274, opera di Giroldo di Iacopo da Como, voluto dal podestà Dego dei Cancellieri di Pistoia, ora visibili nelle sale dell’attiguo Museo Diocesano, dopo che il pulpito era stato smontato nel 1860 in occasione dei restauri voluti dal Conti, e un’antica acquasantiera risalente ai primi decenni del secolo XV, probabilmente trasferita da altra chiesa, essendo, in quel periodo, chiusa la pieve e trasformata in armeria.

Del 1638 è il fonte battesimale del pisano Giovanni Battista Sandrini unica sua scultura conosciuta. Questo fonte sostituisce quello del bolognese Ghibellino de’ Guarnieri del 1344, oggi perduto. La cappella trovava il suo completamento, sempre nel 1638, con la collocazione della pala rappresentante il Battesimo di Cristo dei fiorentini Ottavio Vannini e dell’allievo e collaboratore, Orazio di Giuliano Samminiati. Del 1651 è il Crocifisso dell’altare maggiore del fiorentino Jacopo Sani, unica opera di questo artista che lo colloca entro un panorama culturale di ben più vaste dimensioni rispetto alla produzione per la quale egli era stato fino ad allora conosciuto.

Negli anni 1698-1699 fu edificato, dai fiorentini Vittorio Bambi e Tommaso Baldi, l’altare maggiore voluto dall’Opera del Santissimo Crocifisso.

Nel 1704 si costruiva il nuovo coro dal legnaiolo fiorentino Antonio Boccini,

I primi sistematici restauri avvennero sotto l’episcopato di Giovanni Francesco Maria Poggi (1703-1718), discreti e poco intrusivi. Si realizzarono i soffitti a cassettoni delle tre navate, quello della navata centrale intagliati dal fiorentino Antonio Bettini. Dobbiamo altresì a questo restauro le tre cappelle delle navate laterali, affrescate dal fiorentino Anton Domenico Bamberini: quella di San Filippo Benizzi o di San Donnino e San Nicola o della Misericordia, che conserva un’Adorazione dei pastori del pisano Aurelio Lomi degli anni 1604-5; la cappella del Suffragio o di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi con un’Estasi di Santa Maria Maddalena, copia da Luca Giordano del 1685 della chiesa fiorentina di Santa Maria degli Angeli in Borgo Pinti; quella di San Francesco di Paola con una Resurrezione di Lazzaro del fiorentino Cosimo Gamberucci del 1614, proveniente dall’antica cappella di San Lazzaro. Si ascrive allo stesso restauro il maggior numero delle lapidi celebrative sulle pareti della Cattedrale. Durante questi restauri fu iniziata la cappella di San Rocco e terminata nel 1727.

Cosimo Gamberucci: "Resurrezione di Lazzaro"

La pala dell’altare, di Giovanni Camillo Sagrestani, è del 1724 e raffigura San Rocco che soccorre gli appestati; della bottega sono invece le due laterali con San Rocco che intercede presso la Vergine e La morte di San Rocco, come pure gli affreschi sulla volta; la volta e le quattro Virtù ai lati possono essere attribuite al Bamberini. Nella stessa cappella si trova la tomba del proposto Giuseppe Conti, morto nel 1865: l’opera è di Amalia Dupré. Della stessa autrice, il monumento al vescovo Beato Pio Alberto Del Corona del 1910.

Il Vescovo Giuseppe Suarez de la Concha (1734-1754) intervenne nuovamente sulla cattedrale perché i soffitti del Poggi minacciavano di crollare con grande pericolo dei fedeli. In linea con il gusto barocco del tempo, la Cattedrale subiva un radicale restauro dal 18 giugno 1766 al 1769, sotto il vescovo Domenico Poltri nel corso del quale scomparvero le antiche colonne in marmo o cotto, si abbassarono gli archi gotici, si modificarono quasi tutti i dipinti del Bamberini, mentre la chiesa si riempiva di stucchi e dorature e, nella facciata, si aprivano tre finestroni. Sotto il soffitto a cassettoni della navata centrale vennero realizzati, negli anni 1767-1769, otto grandi quadri ad affresco, con Scene della vita dei Santi Genesio e Miniato, opera del fiorentino Giuseppe Parenti, lo stesso, nel 1767, dipinge Le quattro Virtù sugli archi del presbiterio e in controfacciata, ai lati della finestra centrale, I santi Carlo Borromeo e Francesco Saverio. Di questo restauro, oltre ai suddetti dipinti, restano anche le quattro statue in terracotta degli Evangelisti di Giuseppe Romolo Pini.

Sotto l’episcopato del vescovo Francesco Maria dei marchesi Alli Maccarani (1854-1863) fu compiuta l’ultima ristrutturazione per l’interessamento del proposto Giuseppe Conti, il quale cancellò definitivamente ogni traccia romanica; i lavori furono realizzati su progetto dell’architetto pesciatino Pietro Bernardini. Il progetto, che si rapportava alle preesistenze, modificava l’aspetto interno, uniformando l’articolazione architettonica con una essenziale scansione di impianto classico.

San Filippo Benizi è portato in gloria davanti a Cristo

La cupola, costruita durante i restauri, affrescata da Annibale Gatti nel 1859, presenta l’immagine dell’Assunta e non di San Genesio secondo il disegno iniziale. Damiano Brogi ridipinse il soffitto della navata centrale mentre Dionisio Ciampini e Francesco Michelassi delimitarono, con cornici, i dipinti della vita dei santi patroni del Parenti. La cattedrale fu riaperta il 26 dicembre 1861.

L'anima di Santa Maria Maddalena de' Pazzi portata in cielo al cospetto della Vergine

La vetrata della controfacciata è dei fratelli fiorentini Carlo e Giuseppe Francini. Nel 1860 erano stati stabiliti i 4 monumenti funebri alle glorie locali da parte dei due Conti. Per realizzarli, nel 1862, Augusto Conti interpella l’amico Giovanni Duprè. I 4 rilievi allegorici sui monumenti possono essere attribuiti all’esordiente figlia Amalia. I busti, tranne quello del Bagnoli, sono frutto di un esteso intervento di Giovanni.

Nel 1859 il pisano Francesco di Colo intervenne sull’altare maggiore, sul pavimento dell’area presbiterale e amplia la balaustra, su progetto di Pietro Bernardini. Sempre in quegli anni il forlivese Damiano Gatti, padre di Annibale, dipinge i lacunari delle crociere, mentre Francesco Michelassi dora i cornicioni delle navate e i 14 archi che spartiscono la chiesa.

Nel 1860 si realizza il coro di cui è artefice il legnaiolo sanminiatese Giuseppe Bordi.

Nell’agosto del 1861 avviene la consegna del nuovo organo di Nicomede Agati.

Nel 1863 è progettato il pulpito da Giovanni Duprè e nel 1866 sono terminati i rilievi, realizzati, come dice il padre, dalla figlia Amalia. Si deve attendere il 1870 per vedere il pulpito montato e terminato; la scala, del 1877, è del sanminiatese Giovanni Giuliani.

Francesco Del Sarto: "Deposizione"

Nell’occasione si provvede ad affrescare le due cappelle del transetto. È Damiano Brogi a intervenire su quella del Santissimo Sacramento, dell’Assunta e dei Santi Sanminiatesi; nella cappella si trova anche il monumento funebre del vescovo Annibale Barabesi (1867-1897) del 1897 circa; il lavoro appartiene al fiorentino Cesare Corsi. Nel 1850-1852 l’ornatista Crescenzio Barducci e il figurista Cesare Maffei avevano decorato la cappella dell’Addolorata o Sepolcreto dei Vescovi; la pala dell’altare e una tavola del 1528, di Francesco di Agnolo Lanfranchi detto lo Spillo, fratello di Andrea del Sarto. Sotto l’altare è collocata l’urna del santo martire Concordio, proveniente da Roma e donato dal vicegerente Ottaviano Carafa, databile tra il 1664 e il 1683; la memoria solenne della traslazione del corpo fu fissata al 27 ottobre. Qui si possono anche ammirare il monumento funebre del vescovo Carlo Falcini (1908-1928) del 1932, del livornese Angelo Vannetti, nipote dello stesso Vescovo, così come il monumento funebre del cardinale Benedetto Lorenzelli.

Si fanno risalire agli stessi restauri lo smembramento e l’accantonamento del coro in legno dipinto della Cappella dell’Assunta, riferibile agli anni prefedericiani.

Nel 1906 Gaetano Ciampolini affresca la cappella dell’Assunta, già dipinta dal Brogi in occasione degli interventi ottocenteschi.

I segni del tempo sono impressi nella storia della chiesa madre, non ultime quelle del secondo conflitto mondiale e del tragico ricordo di un bombardamento che non soltanto determinò la morte di vittime innocenti, ma anche l’infamia di una ingiusta condanna dell’operato del Vescovo Ugo Giubbi (1928-1946).